何をするにも健康であることが第一です。

しかし、身体の不調や病気が原因で思い通りに動けないときや、家族や友人の健康が心配なときもあるかもしれません。

そんなときは縁起物のご利益で健康運をアップしてみてはいかがでしょうか。

今回は、伝統的な縁起物から食べ物・行事にいたるまで、健康運をアップできるものをまとめて25個紹介します。気になった物があれば、ぜひ取り入れて縁起を担いでみてださいね。

健康運をアップできる伝統の縁起物

日本には伝統的な縁起物がたくさんあります。

その中でも、とくに健康運アップのご利益で有名な縁起物を紹介します。

ひょうたん

瓢箪(ひょうたん)は、古くは日本書紀の中にも登場する縁起物です。

昔から作物の種入れや薬入れとして用いられてきた植物で、ひょうたんに入れた種は必ず芽吹くと言われることから幸福を招くラッキーアイテムとされてきました。

その縁起の良さから、「三つそろえば三拍(瓢)子そろって縁起が良い」「六つそろえば無病(六瓢)息災」、という格言も残されているほどです。

ひょうたんは風水の本場、中国でも、悪い気を吸い取ってくれる「無病」のお守りとして扱われています。

ひょうたんをモチーフとした縁起物はたくさん販売されているので、お守り代わりに身につけてみるのも良いかもしれません。

ひょうたんの開運効果や縁起物としての由来は下記の記事が詳しいので、あわせて読んでみてくださいね。

だるま

選挙での必勝祈願のイメージが強いだるまは、実はさまざまなご利益のある縁起物です。

決して倒れない姿には「七転び八起き」「無病息災」「家内安全」などの意味が込められているとされます。

また、お馴染みの赤い色には、神社の鳥居に赤が多いのと同じように「魔除け」の意味があると言われているのです。

最近はさまざまな色のだるまが販売されていますが、色によってご利益が異なると言われています。

とくに健康運アップに効果的とされるのは、緑色のだるまです。緑色のだるまを南に飾ると、よりご利益があると言われています。

だるまのご利益や扱い方についてもっと詳しく知りたい人は、下記の記事も読んでみてくださいね。

七福神

七福神は、さまざまな福を授けてくださるとして、昔から信仰されている7柱の神様です。

七福神の中でも「福禄寿(ふくろくじゅ)」「寿老人(じゅろうじん)」の2柱の神様には、健康に長生きしたい方にぴったりのご利益があります。

・福禄寿:延命長寿、財運招福、立身出世など

・寿老人:延命長寿、無病息災、家庭円満など

その他、七福神には商売繁盛や学業成就、子孫繁栄などさまざまなご利益のある神様が含まれています。7柱一体の置物を飾ると全体的な運気も上がるとされるので、家庭用の縁起物としてもおすすめです。

七福神の縁起については、下記の記事でも詳しく紹介しています。それぞれの神様の由来などはなかなか興味深い話が多いので、ぜひチェックしてみてくださいね。

お箸

日本人であれば毎食のように使っているお箸は、実は「健康や長寿」を願う縁起物とされています。

食は健康の源とされることから、「よく食べて健康で長生きしてください」という気持ちを込めて年配の方への贈り物とされることも多いアイテムです。

また、「箸を使う=食べる物がある状態」を表すことから、「食べ物に困らない」という意味もあるとされています。

とくに開運効果が高いお箸を選びたい場合は、八角形のものがおすすめです。漢数字の「八」は末広がりを表すことから、より縁起が良いとされています。

縁起物としてのお箸の意味については下記の記事が詳しいので、ぜひご覧ください。

しめ縄・門松

新年に飾るしめ縄・門松は、実は健康運にも関わる縁起物です。

昔からしめ縄・門松ともに、歳神様(年神様)という新年の神様をお迎えするための縁起物として飾られてきました。

しめ縄の役割は、家の中を清めて神様を迎えるのにふさわしい空間にすることです。また、しめ縄自体に古い年の厄を払い、新年の無病息災を願う意味が込められています。

一方で門松の役割は、神様が迷わず降りて来るための目印になることです。門松に使われる竹や松は、長寿や生命力を象徴するものでもあります。

最近では門松やしめ縄を飾る家も少なくなってきましたが、次の新年は歳神様を迎えて1年の無事と健康を願ってみてはいがかでしょうか。

しめ縄や門松の縁起についてもっと知りたいという人は、下記の記事もどうぞ。

破魔矢

破魔矢は、お正月の神社やお寺で授与される、矢の形をした縁起物です。

破魔矢という呼び名には「魔(邪気)を破るための矢」という意味があります。つまり、破魔矢は一年を無事に無病息災で過ごせるように願う縁起物とされているのです。

その歴史は古く、朝廷で行われた弓の技を試す行事が由来とされています。そこから時代が下り、寺社の僧侶や神主が邪気を祓うために矢を射る行事を行うようになったことから、破魔矢が神社やお寺で授与されるようになりました。

現在の破魔矢は家の中に飾る縁起物としてお馴染みです。その年の凶の方角に矢の先を向けて飾ると、邪気を退けてくれるとされています。

破魔矢の由来や扱い方については下記の記事が詳しいので、あわせて読んでみてくださいね。

さるぼぼ

さるぼぼは、岐阜県飛騨地方で昔から作られている民芸品の人形です。

子宝・安産祈願の縁起物としても有名で、子宝に恵まれる不思議なお守りとして多くの人から愛されてきた歴史があります。

そのご利益は色によって異なるとされていて、下記の色は健康運アップに効果的とされています。

・赤色:無病息災、夫婦円満

・緑色:健康運向上

赤ちゃんのような体型とまん丸の顔が何とも可愛らしいさるぼぼは、お土産としても高い人気があります。飛騨地方に行く機会があれば、ぜひ買い求めてみてはいかがでしょうか。

下記の記事では、さるぼぼの由来やさまざまなご利益について詳しく紹介しています。さるぼぼの不思議な魅力をぜひ知ってくださいね。

健康運をアップさせる動物

動物のなかには、おめでたい縁起物とされる動物もいます。

とくに以下に紹介する動物がモチーフとなったものを持ったり飾ったりすると、健康運アップの効果が期待できます。

鶴・亀

「鶴は千年、亀は万年」と言われるように、鶴・亀は非常に長生きする生き物です。そのため、昔から不老長寿の象徴とされてきました。

病気の回復を祈ってお見舞いの品として千羽鶴が贈られる習慣があることからも分かるように、鶴には健康を祈る意味もあるとされています。

千羽鶴の数は、1,000羽ではなく700羽だと「7折る=治る」でより縁起が良いそうです。

亀は長寿だけではなく、金運アップや仕事運アップのご利益もある縁起物とされています。中国やハワイなど、世界中でラッキーアニマルとされているおめでたい動物です。

鶴・亀のご利益についてもっと詳しく知りたい人は、下記の記事も併せて読んでみてくださいね。

フクロウ

「福来郎」「不苦労」などの語呂から福を招く縁起物として有名なフクロウには、「健康祈願」のご利益もあります。

その由来は、ローマ神話にあります。医学の女神ミネルヴァの使いがフクロウであることから、フクロウ自身にも医学の神としての力が備わっていると考えられているのです。

また、小さな獲物も見逃さない目と360度回る首を持っているので、健康でいられる方法が見つけやすくなる効果もあるとされています。

健康祈願以外にも学業成就や商売繁盛などさまざまご利益があるフクロウは、日本だけではなく世界中で縁起が良いとさている鳥です。

フクロウのご利益についてもっと詳しく知りたい人は。下記の記事もチェックしてみてくださいね。

ブタ

ブタはよく食べ、多くの子どもを産む動物であることから、風水において健康運や家庭運アップに効果的な縁起物とされています。

とくにクリーム色・ベージュ色のブタの置物を南西に置くと、より効果があるそうです。

家族の健康や繁栄を願いたい場合は、豚をモチーフにした雑貨などを家の中に飾ってみるのも良いかもしれませんね。

ブタの貯金箱でお馴染みのように、ブタには金運アップなどの効果もあると言われています。

世界中で縁起の良い動物とされているブタの開運パワーについてもっと詳しく知りたい人は、ぜひ下記の記事も読んでみてくださいね。

猫

猫と言えば、今では可愛いペットとして人気の動物です。

しかし、大切な財産である米を食い荒らすネズミを退治してくれることから、大昔から高貴で縁起が良いとされてきた動物でもあります。

縁起物としての猫はさまざまな幸運をもたらすとされ、「病気をしにくくなる」効果もあるとされます。猫は治癒力が大変高い動物であるうえ、病原菌を媒介するネズミを退治してくれることが由来です。

病気をしている人に猫がモチーフになったハンカチやタオルをプレゼントすると、回復が早まるという話もあります。猫が病気の原因を追い払い、健康な身体を取り戻す手伝いをしてくれるそうですよ。

猫の不思議なパワーについては下記の記事で詳しく紹介していますので、読んでみてくださいね。

ウサギ

干支の一つともされるウサギは、昔から縁起物としても人気です。

ウサギは子沢山なことから子孫繁栄、長い耳で有益な情報を掴めるという意味で商売繁盛の縁起があるとされています。

健康に関する縁起もあり、中国でウサギは薬を作る神様の使いとされていることから、無病息災をもたらしてくれるとされています。

重い病に苦しんでいる人にうさぎの置物やうさぎのお守りをプレゼントすると、病が早く治るそうです。お見舞いの品などにウサギをモチーフとした物は良いかもしれませんね。

ウサギは日本や中国だけではなく、ヨーロッパなどでも縁起の良い動物と考えられています。縁起物としてのウサギについては、下記の記事で詳しく紹介していますよ。

コウモリ

コウモリと言えば不気味なイメージがあるかもしれませんが、実は運気を上げてくれる縁起の良い動物とされています。

日本では「コウモリ=幸盛り」という語呂合わせから縁起が良いと考えられているほか、中国でもたくさんの縁起があります。

たとえばコウモリの漢字「蝙蝠」に「福」と似た字が入っていることから、コウモリを大切にすると幸福が舞い込むと考えられていること。それから、福が寄って来るという意味の「偏福」という言葉と発音が似ていることも縁起が良いとされる理由です。

その縁起の良さから、コウモリを祀ると下記のように健康運や金運にまつわる5つの福が手に入ると言われています。

・「長寿」・・・寿命が長くなる

・「富貴」・・・財産やお金、地位に恵まれる

・「康寧」・・・身も心も健康でいられる

・「好徳」・・・徳を積んで多くの人から尊敬される

・「善終」・・・天寿を全うして極楽へ行ける

コウモリがもたらす幸運についてもっと詳しく知りたい人は、ぜひ下記の記事もご覧ください。

健康運をアップさせる植物・花

風水では、家の中や周りに植物を飾るだけでも健康運をはじめとしたさまざまな運気を改善できるとされています。

とくに健康運アップの効果が期待できる植物・花を以下に紹介します。

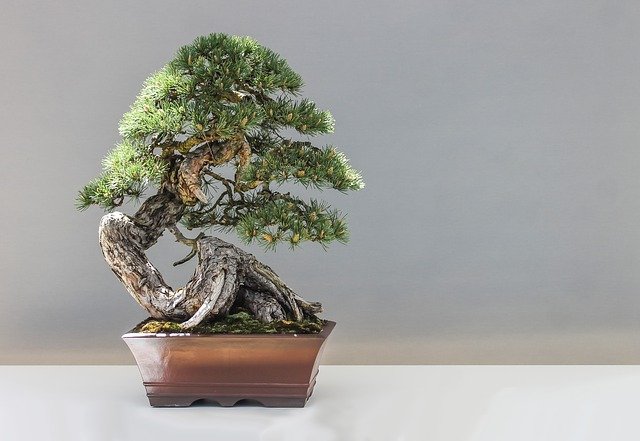

松

松は、昔から日本で縁起物として愛されてきた植物です。

「松竹梅」の並びで一番上のランクとされていることから、縁起が良いことは知っている人も多いことでしょう。

松が縁起物とされたのは、冬でも緑を絶やさず常に青々としていることに由来しています。年中色が変わらないことから不変の健康・隆昌(栄えること)を表し、不老長寿の象徴と考えられてきたのです。

松の木々の間を通った風を浴びると身体に良いとも言われます。家の庭や植木に松を植えてみても良いですし、松の木が繁殖している場所に散歩に出かけてみても良いかもしれませんね。

下記の記事では、松が縁起物になった理由や縁起の良い松の種類について紹介していますので、ぜひ読んでみてくださいね。

ガジュマル(花言葉は健康)

ガジュマルは、健康運アップに最適な観葉植物です。

その根にアスファルトやコンクリートを突き破るほどの生命力があることから「健康」という花言葉が付けられています。

ガジュマルが多く生息する沖縄では、昔から「精霊が宿る木」と呼ばれています。精霊キジムナーが悪い気を祓ってくれるため、厄除けにもなるそうですよ。

ガジュマルは頑丈で育てやすいので、初心者にもおすすめの観葉植物です。別名「多幸の木」とも呼ばれ、その開運パワーは健康運だけではなく、金運などたくさんの幸せをもたらしてくれるとされています。

ガジュマルの縁起や効果を高める置き方について知りたい人は、ぜひ下記の記事をご覧くださいね。

フィカス・ベンガレンシス

フィカス・ベンガレンシスはゴムの木の一種で、ツヤツヤした大きな葉とうねるような樹形が特徴の植物です。

丈夫で育てやすく、見た目がスタイリッシュなことから、人気の観葉植物となっています。

そんなフィカス・ベンガレンシスは、縁起の良い植物としても有名です。

頑丈で強い生命力があることから、「長寿」という縁起の良い花言葉が付けられています。

また、ヒンドゥー教の神話に「望みを叶える木」として登場することから、インドではありがたい樹として寺院の敷地にも植えられています。

下記の記事では、運気を上げられる観葉植物をたくさん紹介していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

健康運をアップできる食べ物・飲み物

昔から「食は健康の源」と言われるとおり、健康を考えるうえで食事は大切です。

もちろん栄養面を考えることが第一ですが、以下に紹介するような食べ物・飲み物を取り入れれば健康運をアップすることもできますよ。

麺類

麺類などの細く長い食べ物は、昔から縁起が良いとされている食材です。

とくに下記の行事食は、健康運アップのご利益があるとされています。

・年末の「年越しソバ」: 延命長寿や健康祈願の意味がある

・七夕に食べる「そうめん」: 無病息災を願う意味がある

ソバの切れやすい性質や細長い形から、年越しソバには一年の厄を断ち切り、長生きを願う意味があります。また、丈夫な植物であるソバにあやかって健康でいられることを祈る意味もあるのです。

七夕に食べる「そうめん」は、古代中国で病を遠ざけるために索餅(さくべい)と呼ばれるお菓子を7月7日に食べた習慣が由来しています。索餅はそうめんのルーツとも言われていて、現代の日本ではそうめんを食べて無病息災を祈るようになりました。

年越しソバ・七夕のそうめんについて、もっと詳しく知りたい人は下記の記事をご覧くださいね。

梅干し

梅は「豊かな生活」を表す縁起木とされていますが、その実から作られる梅干しには「シワが寄るまで元気に過ごせますように」という長寿祈願の意味があります。

とくに申(サル)年に収穫された「申梅」は、厄を除け、健康運を向上させると言われます。この話は、平安時代の村上天皇が病から回復するために食した梅が、申年に取れたものであったことが由来です。

梅干しは、古くは日本最古の医学書にも登場するほど、昔から身体に良いとされてきた食品です。現代の科学的な研究においても、脂肪燃焼効果やインフルエンザ予防効果などが報告されています。

開運効果と健康増進を兼ねて、梅干しを食事に取り入れてみてはいかがでしょうか。ただし、塩分が多いので食べ過ぎには気をつけてくださいね。

意外に知られていない梅の縁起については下記の記事が詳しいので、ぜひ読んでみてください。

おせち料理

お正月に欠かせないおせち料理には、縁起の良い食材がたくさん含まれています。

とくに下記の食材は健康に関わる意味があります。

・海老:健康で長生きできるように

・黒豆:まめで元気にいられるように

・昆布:健康と繁栄を願う

海老は、腰を曲げた姿や長いヒゲが老人のように見えることから「健康長寿」を願う食材です。

黒豆の黒い色は邪気を払い病や災いを防ぐと言われています。そもそも「まめ」は「丈夫・健康」を意味する言葉で、地方によっては方言として残っているところもあります。

昆布は「よろこぶ=養老昆布」という語呂から、その昔、不老長寿の力を与えてくれると信じられていました。朝廷では不老不死の食べ物として献上されていたと言います。

上にあげた以外にも、おせち料理には縁起の良い料理・食材が豊富です。下記の記事でもそれぞれの意味や縁起について解説していますので、ぜひご覧くださいね。

七草粥

お正月ムードが落ち着いた1月7日に食べる「七草粥」は、邪気を払い、新しい1年の無病息災を祈る縁起物です。

セリやナズナなどの七草は春先にいち早く芽吹くことから、生命力が詰まっている食材とされてきました。七草粥はその生命力を身体に取り込む意味があるのです。

また、実際に栄養価も高く、ハーブのエキスが正月の暴飲暴食で疲れた胃腸の回復をうながす効果もあるとされています。

七草粥の歴史は平安時代から続くと言われ、「人日の節句」という季節の節目を祝う行事でもあります。おせち料理の時期が終わった後は、伝統にのっとって七草粥から健康パワーを授かってみるのも良いかもしれませんね。

七草粥についてもっと詳しく知りたい人は、ぜひ下記の記事もご覧ください。

甘酒

甘酒は、無病息災を祈り、厄を払う縁起物です。

昔の日本では、取れたばかりの米で作った甘酒を新年に飲むことで、来年の豊作を祈願する習慣がありました。

そのとき、取れたばかり米に詰まったエネルギーを甘酒として取り込むことで、新年を無病息災で過ごせると信じられていそうです。

また、昔の中国でも、ひな祭りにあたる時期に白酒を飲んで厄払いをする風習がありました。これが日本にも伝わり、子どもでも飲めるように甘酒で厄を払うようになったと言われています。

甘酒は飲む点滴とも言われるほど、栄養価の高い飲み物です。アルコールは含まれておらず、子どもでも安心して飲めるので、家族みんなの健康ドリンクとしてもおすすめですよ。

甘酒の縁起や効果についてもっと知りたい人は、下記の記事も読んでみてくださいね。

健康運をアップできる行事・習わし

昔から行われている行事や習わしには、健康祈願や無病息災の意味を持つものがたくさんあります。

毎年行っている行事でも、意味を知ることでよりご利益が期待できるかもしれませんよ。

節分

毎年2月3日に行う節分は、季節の節目に邪気を払い無病息災を願う行事です。

豆まきには、病気や災厄をもたらす鬼(=邪気)に豆を投げて追い払う意味があります。これは、「豆」と「魔滅(まめ)」をかけて邪気を滅ぼすという意味の語呂が由来とされています。

豆まきに使われる豆と言えば、「炒った大豆」が一般的です。昔から神事に使われることも多かった神聖な穀物である大豆を炒ることで、「炒る=射る」の語呂から魔を射って滅ぼせるように願う意味があるとされています。

そして、そんな縁起の良い豆を年の数だけ食べることで、パワーを身体に取り入れることができると信じられてきました。

節分の由来や縁起の良い過ごし方については下記の記事が詳しいので、ぜひ読んでみてくださいね。

厄払い

厄年になったら神社やお寺で行う「厄払い」には、災いや病気を退ける意味があります。

そもそも厄年とは、人生の節目とされる年齢のことで、体調面や精神面でトラブルが起こりやすいとされている時期のことを言います。

具体的には、数え年で下記の年齢が厄年とされています。

・男性の厄年: 25歳・42歳・61歳

・女性の厄年: 19歳・33歳・37歳・61歳

男性42歳・女性33歳の本厄は、とくに疲れやすく病気になりやすいとされる年齢です。

厄年だからといって悪い事が必ず起こるとは限らないため、現代では厄払いをしない人も多いかもしれません。

しかし厄払いは、健康に対する意識を高めるきっかけにもなります。

身体が変わる年齢だからこそ日々の生活が大切。「病は気から」とも言いますが、厄を払ってもらったと思えることで気持ちよく過ごせます。

そろそろ厄年という人は、厄払いに行ってみてはいかがでしょうか。

厄払いの意味や作法については下記の記事で詳しく紹介していますので、ぜひ読んでみてくださいね。

獅子舞

お正月やお祭りなどの祝い事で見かける獅子舞は、魔を払い、世を祝う伝統芸能です。

獅子のモチーフは大陸にいたライオンとされていて、獅子舞の起源は紀元前のインドにまでさかのぼると言われます。

日本では16世紀初めに飢饉(ききん)や疫病を追い払うために伊勢の国で行われたのが始めとされていて、江戸時代には全国各地で行われるようになりました。そして芸能的な要素が加わり現在にいたります。

獅子舞は子どもの幸せを願う意味もあるとされていて、獅子が子供の頭を噛むと「無病息災」「学力向上」のご利益をもたらすと言われています。

もちろん大人にもご利益があるとされているので、獅子舞を見たときは恥ずかしがらずに噛まれに行ってみてくださいね。

獅子舞の起源や種類については下記の記事が詳しいので、ぜひご覧ください。

端午の節句・桃の節供

端午の節句(子どもの日)や桃の節句は(ひな祭り)は、子どもの健康・成長を願う儀式です。

両方とも平安時代以前から続く邪気払いの儀式が由来で、江戸時代に幕府により五節供に定められたことをきっかけに民間に広まりました。

端午の節句は「男の子がたくましく成長して立身出世することを願う」行事で、桃の節供は「女の子の健やかな成長と幸せな人生を願う」行事です。

飾られる人形にも、災いや病気が子どもに降りかからないようにとの意味があります。五月人形は勇ましい姿で厄を退け、ひな人形は厄を引き受けて身代わりになってくれるとされているのです。

端午の節句・桃の節供の意味や由来、しきたりについては下記の記事が詳しいですよ。お子さんのいる方はぜひ読んでみてくださいね。

まとめ

「病は気から」とよく言われるとおり、健康になるためには、生活習慣だけではなく日々の心持ちも大切です。

今回紹介したような健康運アップの縁起物を取り入れると、安心感が生まれ、気持ちの面でも健康に気をつけるきっかけにもなります。気になったものがあれば、ぜひ取り入れてみてくださいね。

どれが良いか迷った場合は、直感で決めるとあなたに合ったものが選べますよ。

PAGE TOP

PAGE TOP